Pendahuluan

Reforma agraria selalu menjadi topik sensitif dan strategis dalam politik pembangunan banyak negara, termasuk Indonesia. Di permukaan, istilah ini menggugah harapan: pembagian tanah untuk petani, pengakuan hak-hak masyarakat adat, akses modal dan teknologi, serta pengurangan ketimpangan agraria yang selama puluhan tahun memicu konflik dan kemiskinan pedesaan. Namun di lapangan, janji reforma seringkali menghadapi realitas birokrasi, kepentingan politik, dan hambatan struktural sehingga dampak yang dirasakan petani tidak sesuai ekspektasi.

Artikel ini menelaah reforma agraria dari berbagai sudut: akar historisnya, tujuan kebijakan, persoalan kepemilikan tanah yang mendesak, mekanisme pelaksanaan (redistribusi, sertifikasi, dukungan pendampingan), hingga implikasi sosial-ekonomi bagi petani. Juga dibahas hambatan nyata -seperti konsentrasi lahan, konflik kepentingan, mafia tanah, dan kelemahan institusi-serta peran aktor non-negotiable: negara, masyarakat adat, LSM, dan sektor swasta. Akhirnya, disajikan rekomendasi kebijakan praktis untuk menjadikan reforma agraria sebagai kebijakan transformasional-bukan sekadar retorika politik. Teks disusun agar rinci, terstruktur, dan mudah dibaca oleh pembuat kebijakan, pengamat agraria, aktivis, maupun petani yang ingin memahami peluang dan jebakan dari agenda reforma agraria.

1. Sejarah Singkat dan Konteks Reforma Agraria

Reforma agraria tidak muncul secara tiba-tiba; ia berakar pada dinamika sosial-ekonomi yang panjang. Di banyak negara pasca-kolonial, ketidakmerataan kepemilikan tanah adalah warisan kolonial-lahan luas dikuasai oleh perusahaan, perkebunan besar, atau kelompok elit sementara petani kecil hidup dalam ketidakpastian kepemilikan, sewa-menyewa, dan akses yang terbatas ke modal. Di Indonesia, sejarah penguasaan tanah, tanam paksa, dan bentuk-bentuk restitusi memunculkan tuntutan distribusi kembali lahan sebagai bagian dari keadilan sosial.

Pada level global, gelombang reforma agraria pada abad ke-20 sering kali dipicu oleh revolusi sosial atau kebijakan pemerintahan baru yang ingin meredam konflik pedesaan. Reforma agraria bisa berbentuk redistribusi lahan, pengakuan hak masyarakat adat, atau modernisasi agraria melalui penguatan hak kepemilikan formal (sertifikat). Tiap pendekatan mencerminkan prioritas politik: redistribusi langsung memberi lahan pada petani, sedangkan legalisasi kepemilikan lebih menekankan formalitas yang membuka akses kredit.

Namun konteks modern menambahkan dimensi baru: tekanan ekonomi skala besar (investasi agribisnis, biofuel, tambang), perluasan perkebunan skala besar, serta urbanisasi yang menaikkan nilai tanah. Di beberapa kasus, reforma agraria menjadi alat politik-janji kampanye yang implementasinya berfluktuasi sesuai kepentingan penguasa. Di sisi lain, kesenjangan agraria menimbulkan dampak multi-dimensi: kemiskinan pedesaan, degradasi lingkungan akibat praktik intensifikasi tak berkelanjutan, dan konflik lahan berkepanjangan.

Konteks hukum juga penting: negara-negara dengan kerangka hukum yang jelas, institusi pertanahan kuat, dan kapasitas administrasi yang memadai cenderung mengimplementasikan reforma agraria lebih efektif. Sebaliknya, di negara di mana birokrasi lemah, pengadilan korup, dan registrasi tanah tidak merata, program reforma sering gagal menyelesaikan akar masalah. Oleh karena itu, memahami sejarah dan konteks lokal menjadi prasyarat untuk merancang kebijakan reforma yang realistis: apakah fokus pada redistribusi fisik, rekognisi hak adat, sertifikasi massal, atau kombinasi strategi-semua pilihan harus mempertimbangkan realitas sosial-politik setempat.

2. Tujuan dan Prinsip Reforma Agraria: Apa yang Seharusnya Dicapai?

Secara ideal, reforma agraria bertumpu pada beberapa tujuan utama: menegakkan keadilan sosial di pedesaan, meningkatkan produktivitas pertanian, memperluas akses ekonomi untuk petani kecil, mengurangi kemiskinan, dan mencegah konflik lahan. Dari perspektif lingkungan, reforma juga dapat mendorong pengelolaan lahan berkelanjutan melalui pemberian hak yang jelas sehingga pemilik bertanggung jawab menjaga sumber daya.

Prinsip dasar yang seharusnya mendasari tindakan reforma antara lain:

- Keadilan distribusi: redistribusi lahan harus dilakukan berdasarkan kriteria sosial-ekonomi yang transparan, tidak berdasarkan kroni atau politik praktis. Kelompok paling rentan-petani tanpa tanah, buruh tani, perempuan kepala keluarga-harus menjadi prioritas.

- Pengakuan hak tradisional: banyak komunitas adat mengelola tanah berdasarkan norma kolektif. Reforma yang adil mengakui dan memasukkan bentuk kepemilikan tradisional ke dalam sistem hukum formal tanpa memaksa individualisasi yang merugikan komunitas.

- Akses terhadap layanan pendukung: pemberian tanah tanpa akses pada irigasi, input produksi, pelatihan, dan pasar tidak efektif. Reforma harus menyertakan paket pendampingan: akses kredit mikro, extension services, infrastruktur pasar, dan dukungan teknis.

- Keberlanjutan lingkungan: redistribusi harus disertai praktik pertanian berkelanjutan-konservasi tanah, agroforestry, dan manajemen air-agar keuntungan produktivitas tidak mengorbankan ekosistem.

- Perlindungan hukum dan kepastian hak: sertifikasi atau pendaftaran hak yang diakui secara hukum memberi petani akses kredit dan melindungi dari perampasan. Namun proses legalisasi harus mudah, murah, dan inklusif.

- Partisipasi masyarakat: proses desain dan implementasi reforma harus melibatkan pemangku kepentingan lokal-petani, tokoh adat, perempuan, dan lembaga sosial-agar kebijakan relevan dan dilegitimasi komunitas.

Tujuan reformasi juga harus realistis dan terukur: misalnya menargetkan persentase redistribusi lahan, peningkatan pendapatan petani, atau penurunan konflik lahan dalam jangka waktu tertentu. Tanpa indikator keberhasilan yang jelas, program rentan menjadi retorika politik.

Selanjutnya, prinsip non-diskriminasi sangat penting-sejarah menunjukkan bahwa perempuan petani sering diabaikan dalam kebijakan agraria. Reforma yang sukses memastikan hak tanah terdaftar atas nama perempuan bila relevan, serta menghapus hambatan hukum atau sosial yang menghalangi akses mereka terhadap risiko dan manfaat kepemilikan tanah.

Dengan landasan tujuan dan prinsip yang jelas, reforma agraria bisa menjadi instrumen perubahan struktural-menyasar akar ketimpangan agraria sekaligus mendorong pembangunan pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Bentuk-Bentuk Reforma Agraria: Redistribusi, Rekognisi, dan Legalisasi

Reforma agraria bukan satu-produk tunggal; ia terdiri dari beberapa pendekatan yang sering dipadukan sesuai konteks. Tiga bentuk strategi utama yang sering digunakan adalah: redistribusi lahan, rekognisi hak tradisional, dan legalisasi/sertifikasi kepemilikan. Masing-masing memiliki mekanisme, kelebihan, dan tantangan tersendiri.

1. Redistribusi Lahan (Land Redistribution)

Redistribusi adalah pendekatan yang langsung: mengambil sebagian lahan besar (mis. lahan tidur, lahan negara atau lahan yang diperoleh lewat penguasaan tidak sah) dan membagikannya kepada petani tanpa tanah. Mekanisme bisa berupa pembelian lahan oleh negara, expropriation dengan kompensasi, atau program redistribusi sukarela dari pemilik besar. Kelebihan: dampak langsung terhadap akses lahan petani. Tantangan: pembiayaan untuk kompensasi, resistensi pemilik besar, kebutuhan pendampingan intensif agar penerima dapat mengelola lahan secara produktif.

2. Rekognisi Hak Tradisional (Recognition of Customary Rights)

Bagi komunitas adat atau masyarakat yang mengelola lahan secara komunal, rekognisi berarti negara mengakui hak kolektif dan memasukkannya ke dalam hukum formal. Ini mencegah marginalisasi akibat proses legalisasi yang menuntut bukti dokumenter individual. Kelebihan: melindungi hak-hak bersejarah dan memelihara sistem pengelolaan tradisional yang mungkin lebih berkelanjutan. Tantangan: menegosiasikan batas kolektif, mengakomodasi kebutuhan modern (mis. akses kredit), dan harmonisasi dengan hukum agraria nasional.

3. Legalisasi dan Sertifikasi (Formalization of Land Rights)

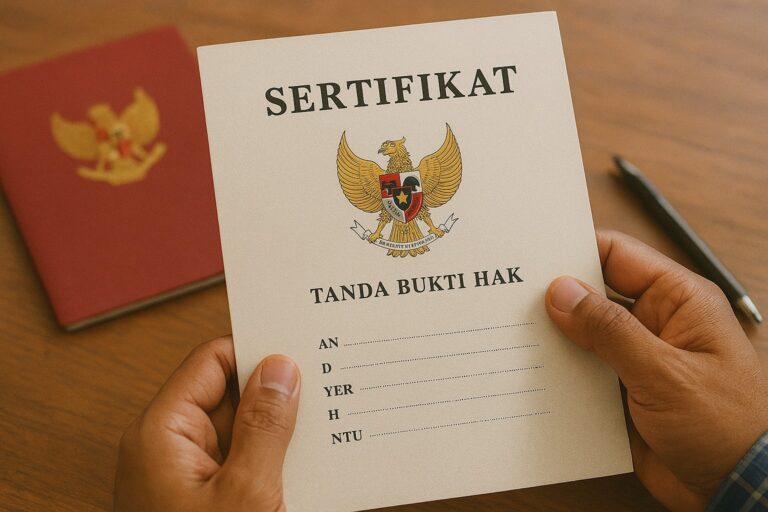

Program sertifikasi massal bertujuan memberi bukti kepemilikan legal (sertifikat) pada pemilik de facto. Legalisasi meningkatkan kepastian hukum, akses pembiayaan, dan pereduksi konflik. Namun legalisasi tanpa redistribusi tidak mengubah struktur kepemilikan yang timpang-ia lebih berfungsi sebagai mekanisme pengamanan hak. Tantangan legalisasi termasuk: biaya administratif, gairah korupsi dalam proses sertifikasi, dan potensi mengubah hak kolektif menjadi hak individual yang fragilis.

Seringkali kombinasi ketiga bentuk ini paling efektif: rekognisi hak adat untuk komunitas komunal, redistribusi untuk kelompok tanpa lahan, dan sertifikasi untuk memastikan kepastian hukum. Penting juga menambahkan paket pendukung sebagai bagian dari kebijakan-tanpa dukungan teknis, infrastruktur, dan akses pasar, lahan baru bisa menjadi beban bukan aset produktif.

Selain itu, konsep inovatif seperti skema leasing jangka panjang berbasis komunitas, skema kebun keluarga yang dipromosikan melalui co-ownership, dan pembentukan koperasi produksi bisa menjadi tambahan strategi untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin akses pasar bagi penerima reforma.

4. Masalah Kepemilikan Tanah yang Menghambat Reforma

Sebelum reforma agraria bisa efektif, perlu dipahami rintangan struktural dalam kepemilikan tanah. Masalah-masalah ini berkisar dari konsentrasi lahan, duplikasi klaim, hingga praktik pasar tanah yang spekulatif. Menyentuh tiap masalah akan membantu merancang solusi yang realistis.

Konsentrasi Kepemilikan

Di banyak wilayah, lahan produktif terkonsentrasi di tangan sedikit pemilik-perusahaan agribisnis, investor, atau elite politik. Konsentrasi ini mengurangi peluang petani kecil untuk memperluas lahan produksi dan menimbulkan ketergantungan sebagai buruh harian atau petani kontrak. Pengurangan konsentrasi memerlukan kebijakan tegas seperti batas kepemilikan atau insentif redistribusi, namun kebijakan semacam ini sering bertabrakan dengan kepentingan ekonomi dan politik.

Spekulasi dan Perubahan Penggunaan Lahan

Tanah di sekitar kota atau jalur infrastruktur tinggi sering mengalami apresiasi nilai -mendorong spekulasi. Pemilik menahan lahan untuk keuntungan kapital sehingga produktivitas pertanian stagnan. Reforma perlu menangani aspek ini dengan kebijakan fiskal (pajak tanah spekulatif), zonasi, atau insentif bagi pemanfaatan produktif.

Duplikasi Klaim dan Konflik Batas

Seringkali dokumen yang melekat pada tanah tidak konsisten: sertifikat ganda, peta yang tidak sinkron, atau bukti waris yang lemah. Konflik batas menghambat redistribusi karena tidak jelas siapa penerima hak yang sah. Upaya pendaftaran sistematis dan pemetaan kadastral yang akurat penting untuk menurunkan konflik administratif ini.

Ketiadaan Dokumen & Hak De Facto

Banyak petani adalah pemilik de facto tanpa dokumen resmi-mereka menempati lahan turun-temurun. Tanpa proses legalisasi yang inklusif, mereka rentan digusur ketika investor muncul. Program legalisasi yang murah dan cepat menjadi krusial, namun harus dirancang agar tidak memaksa perubahan bentuk kepemilikan yang merugikan komunitas.

Keterbatasan Akses Kredit dan Modal

Kepemilikan tanah formal seringkali dikaitkan dengan kemampuan mengakses kredit. Namun bank memerlukan jaminan formal yang sering tidak dimiliki petani kecil. Tanpa akses modal, lahan yang diterima lewat reforma tidak optimal dikelola. Solusi: skema kredit mikro berbasis kelompok, jaminan sosial, atau program pembiayaan perangkat pertanian.

Korupsi dan Mafia Tanah

Manipulasi dokumen, kolusi pejabat, dan praktik mafia tanah membuat proses redistribusi rentan diselewengkan. Penguatan transparansi, audit publik, dan penegakan hukum diperlukan agar reforma tidak menjadi ladang korupsi.

Secara keseluruhan, masalah kepemilikan tanah bersifat multidimensional. Reforma agraria efektif hanya jika disertai pendaftaran yang akurat, kebijakan melawan spekulasi, mekanisme perlindungan bagi pemilik de facto, dan solusi pembiayaan untuk meningkatkan produktivitas pasca-redistribusi.

5. Dampak Sosial-ekonomi Reforma bagi Petani

Tujuan akhir reforma agraria adalah meningkatkan kesejahteraan petani; oleh karena itu penting mengevaluasi dampak sosial-ekonomi yang mungkin timbul, baik positif maupun negatif, serta faktor-faktor yang memperkuat manfaat tersebut.

Potensi Dampak Positif

- Kepastian Hak dan Akses ke Kredit: Sertifikat atau pengakuan hak memberi akses pada kredit formal yang dapat digunakan untuk modal kerja, pembelian benih unggul, atau investasi irigasi. Dengan modal, produktivitas dapat meningkat.

- Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan: Kepemilikan lahan meningkatkan keamanan mata pencaharian-petani tidak lagi terikat oleh sewa atau kontrak yang merugikan. Pendapatan lebih stabil membuka akses pendidikan dan kesehatan keluarga.

- Partisipasi Pasar yang Lebih Baik: Petani yang menguasai lahan dan memiliki kapasitas produksi bisa bernegosiasi dalam rantai pasok-bergabung dalam koperasi untuk memperkuat posisi tawar.

- Pemberdayaan Sosial dan Politik: Reforma dapat memperkuat suara petani dalam arena politik lokal, memperbaiki akses layanan publik, dan mengurangi marginalisasi.

Risiko dan Dampak Negatif

- Fragmentasi Lahan dan Skala Ekonomi: Jika lahan dibagikan tanpa mempertimbangkan efisiensi skala, petani bisa menerima plot kecil yang tidak ekonomis-mengurangi produktivitas per unit usaha.

- Kurangnya Dukungan Teknis dan Akses Pasar: Tanpa pendampingan, lahan baru bisa menjadi tidak produktif. Petani mungkin tidak memahami praktik agronomi modern atau cara memasarkan hasil.

- Kenaikan Beban Kerja dan Risiko Finansial: Akses kredit tanpa pembinaan bisnis bisa mendorong utang yang membebani, terutama bila musim gagal panen terjadi.

- Konflik Sosial Internal: Redistribusi bisa menimbulkan kecemburuan antar komunitas atau dalam keluarga jika kriteria pembagian tidak transparan.

Faktor Penentu Keberhasilan

- Paket Pendukung Komprehensif: Pembagian lahan harus disertai akses input, teknologi, pelatihan, dan fasilitas infrastruktur (irigasi, jalan).

- Organisasi Petani: Koperasi atau kelompok produksi membantu mengatasi kelemahan pasar, akses input kolektif, dan pembiayaan bersama.

- Kebijakan Pasar yang Mendukung: Adanya harga minimum, akses pasar, dan fasilitas penyimpanan mengurangi risiko harga anjlok.

- Perhatian Gender: Pengakuan hak atas nama perempuan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dan penggunaan sumber daya yang lebih pro-keluarga.

Kesimpulannya, reforma agraria bisa memberikan dampak transformasional jika dirancang sebagai paket pembangunan pedesaan-bukan hanya pembagian lahan. Kunci utamanya adalah keberlanjutan dukungan teknis, organisasi ekonomi petani, dan kebijakan pasar yang adil.

6. Hambatan Politik dan Institusional dalam Implementasi Reforma

Walaupun rancangan teknis reforma bisa matang, pelaksanaannya sering terhambat oleh kendala politik dan kelembagaan. Memahami hambatan ini penting untuk mengidentifikasi titik intervensi yang realistis.

Kepentingan Politik dan Elit

Reforma agraria menyentuh kepentingan kelompok berkepemilikan lahan besar dan investor. Elit politik yang menerima dukungan finansial dari kelompok tersebut cenderung menghambat kebijakan yang mengancam basis ekonominya. Selain itu, reforma yang dijanjikan dalam kampanye politik dapat kehilangan momentum setelah kekuasaan berpindah karena prioritas berubah.

Kelemahan Kapasitas Administratif

Pelaksanaan redistribusi memerlukan administrasi yang kuat: pemetaan kadastral, verifikasi klaim, pengelolaan pembiayaan, dan layanan pendampingan. Banyak institusi pertanahan di negara berkembang kekurangan SDM terlatih, peralatan, dan anggaran operasional sehingga proses lambat dan rawan kesalahan.

Fragmentasi Lembaga dan Tumpang Tindih Kewenangan

Tumpang tindih antara instansi (pertanahan, kehutanan, agraria, pemerintah daerah) menyebabkan konflik kewenangan-misalnya lahan yang secara legal dikategorikan hutan negara tetapi secara tradisional dikelola komunitas. Koordinasi kelembagaan yang buruk menghambat penyelesaian klaim.

Korupsi dan Mafia Tanah

Praktik penyuapan, pemalsuan dokumen, dan kolusi antara pejabat dan pihak swasta dapat mengalihkan lahan yang seharusnya redistribusi ke pihak lain. Penegakan hukum yang lemah atau proses peradilan yang lambat menambah impunitas.

Ketidakpastian Hukum dan Regulasi yang Berubah

Perubahan peraturan yang sering dan inkonsistensi kebijakan membuat investor ragu dan petani bingung. Ketidakpastian ini menghambat perencanaan jangka panjang dan investasi produktif.

Resistensi Sosial dan Konflik Lokal

Redistribusi sering memunculkan sengketa lokal: siapa berhak menerima, bagaimana pembagian dilakukan, dan apakah klaim yang lebih tua harus diutamakan. Tanpa mekanisme mediasi kuat, proses bisa memicu konflik sosial.

Pendanaan yang Tidak Memadai

Implementasi membutuhkan dana untuk kompensasi pemilik lahan (jika ada), administrasi, dan program pendampingan. Ketergantungan pada sumber dana sementara (donor) membuat program rentan terhenti saat dana habis.

Mengatasi hambatan ini memerlukan strategi multi-dimensi: komitmen politik yang kuat, penguatan kapasitas institusi pertanahan, mekanisme anti-korupsi, harmonisasi regulasi, dan model pembiayaan jangka panjang. Tanpa langkah-langkah ini, reforma agraria berisiko menjadi proyek simbolis yang gagal mengubah struktur ketimpangan.

7. Peran Aktor: Negara, Masyarakat Adat, LSM, dan Sektor Swasta

Keberhasilan reforma agraria bukan tanggung jawab satu pihak-ia memerlukan sinergi berbagai aktor. Peran, tanggung jawab, dan dinamika kekuasaan antaraktor ini menentukan apakah reforma akan memberi manfaat bagi petani.

Peran Negara (Pemerintah Pusat & Daerah)

Negara bertanggung jawab merumuskan kebijakan, alokasi anggaran, dan penyediaan infrastruktur hukum (peta, registrasi). Pemerintah daerah seringkali menjadi pelaksana langsung-mereka harus menyusun data calon penerima, mengatur logistik distribusi, dan memastikan layanan pendampingan. Komitmen politik pada semua level diperlukan untuk kontinuitas program, serta mekanisme akuntabilitas untuk mencegah penyalahgunaan.

Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

Komunitas lokal adalah pemegang pengetahuan dan praktik pengelolaan lahan. Keterlibatan komunitas sejak tahap desain hingga implementasi memastikan solusi kontekstual dan legitimasi sosial. Bagi masyarakat adat, rekognisi hak kolektif adalah kunci; proses harus menghormati mekanisme adat dan memberikan ruang negosiasi yang adil.

LSM dan Akademisi

LSM berperan sebagai fasilitator, advokat, dan pemantau-mendorong transparansi, membantu verifikasi klaim masyarakat, dan memberikan litigasi strategis bila perlu. Akademisi dapat membantu analisis data, evaluasi dampak, dan desain model redistribusi berbasis bukti.

Sektor Swasta

Sektor swasta-baik perusahaan agribisnis maupun investor kecil-bisa menjadi mitra dalam akses pasar, teknologi, dan pembiayaan. Namun peran swasta harus diatur agar tidak melanggengkan ketimpangan: kontrak kemitraan harus adil, memihak petani, dan menghindari praktik monopoli. PPP (public-private partnership) yang dirancang dengan prinsip inklusi dapat memberikan infrastruktur dan akses pasar yang mendukung petani baru.

Peran Perempuan dan Organisasi Petani

Organisasi petani, koperasi, dan kelompok perempuan memainkan peran sentral dalam memastikan akses kolektif terhadap input, pasar, dan pembiayaan. Pengakuan hak atas lahan atas nama perempuan meningkatkan keluaran sosial dan ekonomi keluarga. Pemerintah perlu mendorong pembentukan organisasi lokal yang kuat dan memberikan kapasitas manajemen.

Hubungan Antaraktor

Kolaborasi efektif membutuhkan tata kelola multi-pihak: forum konsultasi lokal, MoU antara pemerintah dan lembaga adat, serta mekanisme komplain yang independen. Membangun kepercayaan antaraktor memerlukan transparansi data, komunikasi jelas, dan waktu untuk konsolidasi.

Singkatnya, reforma agraria adalah usaha kolektif. Negara memegang peran fasilitator dan regulator, komunitas adalah subjek yang dilindungi, LSM dan akademisi memberi dukungan teknis dan pengawasan, sementara sektor swasta dapat menjadi mitra ekonomis-jika diatur dengan prinsip keadilan.

8. Rekomendasi Kebijakan dan Langkah Konkret untuk Menjadikan Reforma Agraria Nyata

Agar reforma agraria tidak sekadar janji, dibutuhkan paket kebijakan terpadu yang pragmatis dan operasional. Berikut rekomendasi langkah konkret yang dapat dipertimbangkan pembuat kebijakan.

- Susun Roadmap Nasional- Daerah yang Jelas

Roadmap berjenjang (nasional, provinsi, kabupaten) mencantumkan target redistribusi, anggaran, timeline, dan indikator keberhasilan. Roadmap memudahkan koordinasi dan akuntabilitas. - Percepatan Pendaftaran dan Pemetaan Kadastral

Investasi pada teknologi pemetaan (satellite, drone, GNSS) dan program pendaftaran sistematis untuk memetakan lahan secara cepat dan murah. Data kadastral terbuka (non-sensitif) meningkatkan transparansi. - Prioritaskan Penerima Rentan dan Atur Kriteria Transparan

Kriteria seleksi harus jelas: prioritas pada petani tanpa tanah, buruh tani, perempuan kepala keluarga, dan mantan pengungsi agraria. Publikasi daftar calon penerima mengurangi konflik. - Paketan Dukungan Pasca-Redistribusi

Setiap penerima harus mendapatkan paket: akses input, pelatihan agronomi, akses kredit mikro, dan fasilitasi pemasaran. Bentuk dukungan harus terukur dalam rencana anggaran. - Harmonisasi Regulasi dan Pengakuan Hak Adat

Integrasikan mekanisme pengakuan hak adat ke dalam undang-undang tanah nasional dan berikan jalur dokumentasi kolektif yang mudah. - Model Pembiayaan Berkelanjutan

Gabungkan anggaran APBN/APBD, green bonds untuk proyek agro-berkelanjutan, dan skema pembiayaan mikro. Sediakan dana kompensasi untuk pemilik yang diambil lahannya sesuai hukum. - Penguatan Institusi dan Antikorupsi

Tingkatkan kapasitas lembaga pertanahan, terapkan audit independen, dan buka kanal aduan publik. Sanksi tegas terhadap mafia tanah dan praktik korupsi. - Pemberdayaan Organisasi Petani dan Perempuan

Dukung pembentukan koperasi, akses pelatihan manajemen, dan program kredit berbasis kelompok. Pastikan hak atas lahan dapat dicatat atas nama perempuan bila relevan. - Monitoring, Evaluasi, dan Iterasi Kebijakan

Buat mekanisme M&E yang melacak outcome: pendapatan rumah tangga, produktivitas, dan penyelesaian konflik. Gunakan hasil evaluasi untuk iterasi kebijakan berkala. - Dialog Multi-pemangku Kepentingan

Fasilitasi platform dialog antara negara, komunitas adat, LSM, akademisi, dan sektor swasta untuk menyusun strategi yang diterima semua pihak.

Implementasi langkah-langkah ini menuntut komitmen politik jangka panjang dan transparansi. Reforma yang diperlakukan sebagai agenda jangka pendek atau alat kampanye akan kehilangan kredibilitas. Dengan desain kebijakan pragmatis, berbasis data, dan partisipatif, reforma agraria berpeluang menjadi transformasi nyata bagi petani kecil dan pembangunan pedesaan berkelanjutan.

Kesimpulan

Reforma agraria menyiratkan harapan besar: memperbaiki ketimpangan kepemilikan tanah, memberi akses ekonomi bagi petani, dan meredam konflik agraria. Namun janji itu hanya akan bermakna jika kebijakan dirancang secara komprehensif dan diimplementasikan dengan integritas -meliputi pendaftaran tanah yang akurat, redistribusi yang adil, pengakuan hak adat, serta paket dukungan teknis dan akses pasar bagi penerima. Hambatan politik, korupsi, tumpang tindih regulasi, dan kekurangan dana tidak boleh membuat reforma menjadi retorika belaka.

Kunci transformasi terletak pada kombinasi: komitmen politik jangka panjang, penguatan institusi pertanahan, partisipasi komunitas, dan model pembiayaan berkelanjutan. Pendekatan yang bersifat multisektoral-menggabungkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum-memungkinkan reforma menghasilkan manfaat nyata: peningkatan pendapatan petani, keberlanjutan lahan, dan pengurangan kemiskinan pedesaan. Reforma agraria bukan sekadar pembagian lahan; ia adalah proses panjang rekonstruksi relasi sosial-ekonomi di pedesaan.

Jika dilaksanakan serius dan transparan, reforma agraria dapat menjadi jawaban untuk harapan petani-bukan sekadar janji politik. Namun hal itu membutuhkan keberanian politik untuk menantang kepentingan yang kuat, kapasitas administratif untuk mengeksekusi secara akurat, dan solidaritas sosial untuk menjamin distribusi manfaat yang adil. Hanya dengan itu, tanah bukan lagi sumber konflik tetapi dasar kesejahteraan yang inklusif.

![]()