Pendahuluan

Tanah milik negara yang terlantar merupakan persoalan kompleks yang sering muncul di banyak daerah. Pada satu sisi, tanah negara adalah aset publik yang memiliki fungsi strategis – untuk fasilitas umum, konservasi, pembangunan infrastruktur, atau kepentingan publik lain. Namun pada praktiknya, terdapat banyak bidang tanah negara yang tidak dikelola, ditempati tanpa izin, atau dibiarkan kosong sehingga menimbulkan masalah: degradasi lingkungan, konflik sosial, hilangnya potensi pendapatan negara, dan bahkan berpotensi memicu praktik penguasaan ilegal. Oleh karena itu, penertiban tanah terlantar milik negara menjadi agenda penting bagi pemerintah – baik pusat maupun daerah – untuk mengembalikan fungsi tanah tersebut dan memastikan pengelolaan aset publik yang optimal.

Artikel ini ditulis untuk pembuat kebijakan daerah, aparat penegak hukum, pengelola aset, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan publik yang ingin memahami langkah praktis penertiban tanah terlantar negara. Kami membahas definisi dan ruang lingkup tanah terlantar, dasar hukum yang relevan, penyebab dan dampak sosial-ekonomi, hingga proses penertiban langkah demi langkah (identifikasi, inventarisasi, verifikasi, penegakan administratif), mekanisme penyelesaian sengketa, serta opsi pemanfaatan setelah tanah ditertibkan-seperti dialokasikan untuk fasilitas publik, dikonversi menjadi ruang terbuka hijau, atau dilelang secara transparan.

Setiap bagian menyajikan panduan praktis, checklist operasi, dan rekomendasi agar proses penertiban berjalan adil, transparan, dan berpegang pada hukum serta hak asasi. Pendekatan yang disarankan menekankan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan sosial-misalnya ketika tanah ditempati keluarga miskin tanpa alternatif hunian. Dengan kombinasi kebijakan tegas, koordinasi kelembagaan, dan solusi sosial-ekonomi, tanah terlantar milik negara dapat diubah menjadi sumber manfaat publik yang lebih besar. Mari lanjut ke definisi dan ruang lingkup agar keseluruhan masalah menjadi lebih jelas.

1. Definisi dan Ruang Lingkup Tanah Terlantar Milik Negara

Sebelum merancang kebijakan penertiban, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan “tanah terlantar milik negara”. Secara umum, tanah negara adalah tanah yang bukan milik perorangan atau badan hukum swasta, melainkan menjadi milik negara atau daerah. Tanah terlantar umumnya merujuk pada tanah negara yang dalam jangka waktu tertentu tidak produktif, tidak dikelola, atau tidak digunakan sesuai fungsi tata ruang dan peruntukannya. Namun definisi ini perlu diperjelas menurut konteks lokal karena status hukum dan peruntukan dapat berbeda-misalnya tanah yang dicatat sebagai aset negara tetapi pada kenyataannya dikuasai pihak lain atau tidak dimanfaatkan sama sekali.

Ruang lingkup tanah terlantar mencakup beberapa tipe:

- Tanah kosong tanpa pemanfaatan: lahan yang tidak ada kegiatan pertanian, pemukiman, atau fungsi lain selama bertahun-tahun.

- Tanah yang dikuasai secara faktual (okupasi): terdapat pemukiman liar, bangunan semi permanen, atau penggunaan oleh pihak yang tidak memiliki izin resmi.

- Tanah yang dijadikan tempat penimbunan sampah atau terdegradasi: berdampak lingkungan.

- Tanah yang hak pengelolaannya kabur: misalnya peralihan fungsi tanpa dasar hukum atau aset terlantar karena lelang gagal.

Memetakan ruang lingkup sangat krusial karena menentukan pendekatan penanganan. Tanah kosong murni membutuhkan pendekatan administrasi (inventarisasi dan alih fungsi), sementara tanah yang ditempati warga memerlukan pendekatan sosial-legal yang menggabungkan relokasi, regularisasi, atau program perumahan alternatif. Tanah yang “dikuasai” oleh pihak tertentu sering kali melibatkan unsur pidana atau perdata; oleh karena itu perlu kajian bukti kepemilikan, produk hukum terdahulu, dan sejarah penggunaan.

Beberapa indikator yang bisa digunakan untuk menilai status “terlantar” antara lain: lama tidak digunakan (mis. >3-5 tahun), tidak adanya bukti pajak/pendapatan yang terkait, kondisi fisik rusak/tak terurus, serta ketidakcocokan dengan rencana tata ruang. Namun indikator harus disesuaikan: tanah pertanian yang dibiarkan selama musim tertentu bukan otomatis terlantar.

Pada praktiknya, penanganan tanah terlantar memerlukan data spasial (peta), basis data aset, dan informasi historis-mulai dari sertifikat, SK penetapan, serta catatan administrasi. Menyatukan data tersebut adalah langkah awal menghadirkan kepastian dan kelayakan intervensi. Di bagian berikut akan kita lihat dasar hukum yang memungkinkan langkah penertiban dan pemanfaatan kembali tanah negara tersebut.

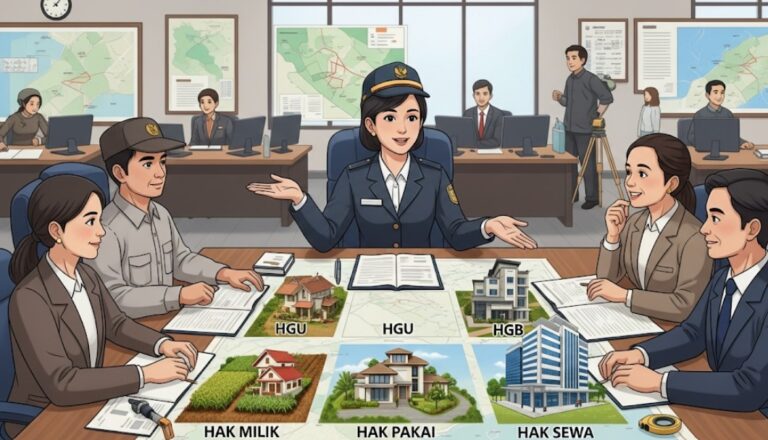

2. Dasar Hukum dan Kebijakan terkait Tanah Negara

Penertiban tanah terlantar memerlukan landasan hukum kuat. Di banyak yurisdiksi, aturan tentang tanah negara, tata cara pemanfaatan, serta sanksi bagi penguasaan tanpa izin diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda: undang-undang agraria, peraturan pemerintah, peraturan daerah, hingga regulasi administratif kementerian/lembaga. Mengetahui kumpulan peraturan tersebut membantu aparat menindak secara sah dan menghindari gugatan administratif.

Dasar hukum umum yang relevan antara lain:

- Undang-Undang Agraria: menetapkan konsep tanah negara, bentuk hak atas tanah, serta kewenangan negara/daerah dalam pengelolaan aset.

- Peraturan Pemerintah/Pergub/Perda: mengatur tata cara pemanfaatan tanah milik negara/daerah, termasuk prosedur sewa, pinjam pakai, pelepasan sebagian, atau pemanfaatan untuk fasilitas umum.

- Peraturan Kepegawaian dan Tata Kelola Aset: aturan tentang pengelolaan aset daerah, pencatatan aset, serta tanggung jawab pejabat pengelola barang milik daerah.

- Peraturan bidang tata ruang: RTRW dan peraturan zonasi mempengaruhi peruntukan tanah; penertiban tidak boleh bertentangan dengan peruntukan tata ruang yang berlaku.

- Ketentuan Pidana dan Perdata: terkait penguasaan tanah tanpa hak, penipuan, atau pemalsuan dokumen.

Di tataran operasional, beberapa instrumen hukum yang sering digunakan adalah Surat Peringatan (SP) administratif, Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan tanah terlantar, hingga tindakan pemulihan hak melalui pengosongan dengan dukungan aparat penegak hukum jika terdapat okupasi ilegal. Namun tindakan paksa memerlukan prosedur yang ketat: notifikasi, proses administrasi, dan kesempatan bagi penghuni untuk mengajukan pembelaan atau klaim legal.

Selain hukum domestik, kebijakan publik yang lebih luas-seperti program redistribusi aset untuk perumahan rakyat, kebijakan moratorium pelepasan lahan untuk industri, atau program revitalisasi kawasan-juga menentukan opsi pemanfaatan setelah penertiban. Pemerintah daerah perlu menyiapkan payung kebijakan yang jelas: misalnya kriteria tanah terlantar, mekanisme pemanfaatan (hibah, sewa, lelang), dan skema perlindungan sosial bagi penghuni rentan.

Penting juga memahami prosedur administratif internal: pencatatan di kantor pertanahan, koordinasi dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk pengecekan sertifikat, serta pencocokan dengan inventaris aset milik daerah. Kesalahan administratif ketika menertibkan (mis. salah identifikasi pemilik) berisiko menimbulkan tuntutan ganti rugi.

Secara ringkas, penertiban tanah terlantar harus berlandaskan hukum yang kuat, terkoordinasi antar-institusi, dan dilaksanakan dengan prinsip due process untuk menghindari pelanggaran hak serta memperkuat legitimasi tindakan negara.

3. Penyebab Tanah Terlantar dan Dampak Sosial-Ekonomi

Memahami akar penyebab tanah terlantar membantu merumuskan strategi penertiban yang efektif dan berkelanjutan. Penyebabnya bersifat multifaktorial-mulai dari kelemahan administrasi, konflik kepemilikan, hingga faktor ekonomi dan lingkungan.

Beberapa penyebab umum:

- Kelemahan Administratif dan Data: aset tak tercatat rapi, tumpang tindih data, hilangnya arsip-membuat tanah seolah “tidak ada” secara administratif sehingga terlantar.

- Konflik Kepemilikan: sengketa warisan, klaim ganda, atau peralihan tanpa legalitas membuat pengelolaan terhenti.

- Okupasi Fakta/Informal: pendudukan oleh pemukim informal tanpa izin, sering terjadi di wilayah urban karena migrasi dan kekurangan rumah.

- Tidak Menguntungkan Secara Ekonomi: tanah di lokasi terpencil atau kondisi lingkungan buruk cenderung tidak diminati investor sehingga dibiarkan.

- Masalah Lingkungan: lahan terkontaminasi, rawan longsor, atau berada di kawasan lindung sehingga tidak memungkinkan pembangunan.

- Kurangnya Kebijakan Pemanfaatan: tidak ada rencana alih fungsi atau insentif untuk memanfaatkan tanah, menyebabkan pemilik (negara/daerah) tidak bergerak.

Dampak dari praktik tidak terkelolanya tanah negara sangat luas:

- Kerugian Fiskal: negara kehilangan potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang seharusnya diperoleh dari sewa, lelang, atau pemanfaatan produktif.

- Degradasi Lingkungan: tanah kosong sering menjadi lokasi pembuangan sampah, perusakan vegetasi, atau erosi-menurunkan fungsi ekologis.

- Konflik Sosial: okupasi informal tanpa solusi akan menimbulkan bentrokan antara penghuni dan aparat, atau antara penerima manfaat jangka pendek dan tujuan publik jangka panjang.

- Pemborosan Ruang Perkotaan: di kota, tanah terlantar memicu sprawl dan mengurangi efisiensi tata ruang; lahan strategis tidak dimanfaatkan untuk fasilitas publik.

- Kerentanan Hukum: adanya penguasaan tanpa dasar yang kemudian tiba-tiba muncul klaim legal membuat pemerintah berisiko gugatan panjang.

Untuk mengatasi dampak ini, strategi penanganan harus bersifat multidimensi: memperbaiki data dan administrasi, melakukan mediasi serta upaya regularisasi bagi penghuni rentan, menyiapkan opsi pemanfaatan yang realistis (mis. ruang publik, perumahan terjangkau, konservasi), dan memberlakukan kebijakan insentif bagi investor yang ingin memanfaatkan tanah terlantar dengan komitmen sosial-lingkungan.

Kesimpulannya, penertiban tanah terlantar bukan sekadar persoalan hukum saja, tetapi soal pemulihan fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Intervensi harus merangkul perbaikan tata kelola data, penegakan hukum yang adil, dan strategi pemberdayaan komunitas.

4. Tahapan Praktis Penertiban: Identifikasi, Inventarisasi, dan Verifikasi

Penertiban harus dimulai dengan proses data yang solid. Tahapan identifikasi, inventarisasi, dan verifikasi memungkinkan tindakan yang tepat, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Identifikasi Lokasi

Langkah awal yaitu memetakan kawasan yang dicurigai terlantar. Sumber informasi meliputi laporan masyarakat, pemetaan visual melalui citra satelit/udara, inspeksi lapangan, serta data internal pemerintah (kartu aset, peta kawasan). Penting menggunakan pendekatan spasial: membuat peta validasi untuk melihat konsentrasi lahan terlantar.

2. Inventarisasi Aset

Setelah titik didentifikasi, lakukan inventarisasi formal: catat luas, koordinat GPS, status surat-menyurat (sertifikat, SK), riwayat penggunaan, lingkungan sekitar, dan keberadaan struktur bangunan. Gunakan form standar agar data konsisten dan dapat diunggah ke sistem aset pusat. Sertakan dokumentasi fotografis dan bukti lapangan.

3. Verifikasi Hukum dan Administratif

Cek dokumen kepemilikan dengan BPN atau instansi terkait untuk memastikan status hukum: tanah negara, tanah negara yang sedang diproses pelepasan, atau tanah yang memiliki klaim. Verifikasi juga menelusuri adanya izin pemanfaatan sebelumnya (pinjam pakai, sewa). Jika terdapat klaim pihak ketiga, catat klaim tersebut beserta bukti. Proses ini memerlukan koordinasi dengan kantor pertanahan, kejaksaan, dan dinas terkait.

4. Penilaian Kondisi Sosial

Jika terdapat okupasi, lakukan assessment sosial: jumlah kepala keluarga, tingkat kerentanan (pendapatan rendah, lansia), durasi hunian, dan bukti kepemilikan faktual (surat kuasa, bukti bayar pemungutan lokal). Ini penting untuk merancang solusi yang manusiawi-mis. relokasi yang layak atau regularisasi terbatas.

5. Klasifikasi Tindakan

Berdasarkan hasil verifikasi, tetapkan tindakan:

-

- Tindakan administratif untuk tanah kosong milik negara (penetapan status, rencana pemanfaatan).

- Tindakan negosiasi/regularisasi jika penghuni rentan dan mungkin layak mendapat program perumahan.

- Tindakan hukum jika ditemukan okupasi ilegal oleh pihak dengan motif komersial atau dengan dokumen palsu.

6. Penyusunan Rencana Penertiban

Rencana memuat timeline, aktor yang terlibat, alokasi anggaran, mekanisme komunikasi publik, serta rencana mitigasi sosial. Sertakan juga checklist legal (notifikasi, SP, bukti publikasi), dan rencana pengamanan lapangan jika diperlukan.

Kunci keberhasilan tahapan ini adalah transparansi: publikasi hasil inventarisasi dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan, kesempatan untuk klarifikasi, serta dokumentasi lengkap untuk menghindari klaim administrative di masa depan.

5. Mekanisme Administratif dan Prosedur Penegakan

Setelah inventarisasi dan verifikasi, tindakan administratif yang terukur dan prosedural menjadi pembeda antara penertiban yang sah atau sewenang-wenang. Mekanisme berikut sering dipakai sebagai rangkaian prosedur resmi.

1. Pemberitahuan & Dialog Awal

Sebelum tindakan, kirim pemberitahuan resmi kepada pihak yang menguasai lahan (jika ada) berupa Surat Peringatan (SP) I, II, dan III. Dalam pemberitahuan harus tercantum dasar hukum, waktu untuk mengajukan keberatan atau bukti, dan konsekuensi bila tidak ada respons. Dialog difasilitasi agar penghuni bisa menyampaikan klaim atau meminta solusi.

2. Proses Administratif Formal

Jika tidak ada respons memuaskan, proses dilanjutkan dengan penetapan tanah sebagai objek penertiban (Keputusan Kepala Daerah atau SK setara). Dokumen penetapan ini mencantumkan kronologi, bukti verifikasi, dan dasar hukum. Keputusan harus didokumentasikan dan dipublikasi sebagai bentuk transparansi.

3. Pelaksanaan Pengosongan Secara Damai

Upaya pengosongan sebaiknya dilakukan secara damai dengan pendampingan sosial: menyediakan opsi relokasi, bantuan sementara, dan koordinasi dengan dinas sosial. Pendekatan humanis mengurangi resistensi dan konflik. Petugas lapangan harus melibatkan aparat yang sah dan dokumenter untuk bukti tindakan.

4. Pengamanan dan Penegakan Hukum

Jika terjadi perlawanan atau okupasi oleh pihak komersial, langkah hukum diperlukan: penyegelan, penyitaan barang yang diduga tanpa hak, dan proses pidana/perdata. Dalam tahap ini koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sangat diperlukan. Namun tindakan pidana harus berdasar bukti kuat agar tidak melanggar HAM.

5. Penataan Ulang Administrasi Aset

Setelah pengosongan, catat kembali kondisi tanah, lakukan pemulihan lingkungan bila rusak, dan perbarui register aset. Proses ini memastikan tanah tidak kembali ditempati secara ilegal. Aset yang sudah “bersih” bisa dimasukkan ke program pemanfaatan.

6. Mekanisme Pengawasan & Sanksi

Terapkan mekanisme audit berkala untuk mencegah penguasaan kembali. Sanksi administratif (denda, larangan berusaha) mesti ditegakkan untuk efek jera. Pastikan sanksi diatur dalam peraturan daerah/ketentuan yang jelas.

7. Dokumentasi dan Rekam Jejak

Semua tahap wajib terdokumentasi: surat pemberitahuan, notulen pertemuan, berita acara pengosongan, foto/video, dan laporan kepolisian bila perlu. Dokumentasi menjadi bukti legal kalau muncul sengketa di kemudian hari.

Prosedur ini menegaskan prinsip due process: hak untuk diberitahu, kesempatan membela diri, dan tindakan yang proporsional. Pendekatan administratif yang transparan dan bertahap seringkali menghindarkan eskalasi konflik dan memperkuat legitimasi pemerintah.

6. Koordinasi Antarinstansi dan Kelembagaan yang Efektif

Penertiban tanah terlantar tidak bisa dilakukan sendirian oleh satu instansi. Diperlukan koordinasi lintas sektor-pertanahan, pemerintahan daerah, dinas sosial, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga perencanaan-agar proses berjalan komprehensif dan berkeadilan.

1. Pembentukan Forum Koordinasi

Bentuk tim terpadu (task force) yang terdiri atas representasi dari BPN, dinas tata ruang, Dinas Sosial, pengelola aset daerah, aparat penegak hukum, dan perwakilan masyarakat. Forum ini bertugas menyusun strategi operasional, memonitor progres, dan menyelesaikan hambatan administratif.

2. Standard Operating Procedures (SOP) Lintas OPD

Rancang SOP yang menjelaskan peran masing-masing instansi pada setiap tahap penertiban-dari inventarisasi, notifikasi, sampai relokasi dan pemulihan lingkungan. SOP membantu menghindari tumpang tindih tugas dan mempercepat proses.

3. Mekanisme Data Terpadu

Bangun sistem informasi aset terintegrasi (mis. GIS aset) yang dapat diakses lintas OPD. Data terpadu memudahkan verifikasi historis, identifikasi status hak, dan koordinasi tindakan di lapangan.

4. Kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum

Kepolisian dan kejaksaan perlu dilibatkan sejak awal untuk mengawasi aspek keamanan dan legalitas, terutama bila ada indikasi tindak pidana. Namun mereka harus bertindak sesuai prinsip penegakan hukum dan hak asasi.

5. Penguatan Kapasitas Pegawai

Lakukan pelatihan bersama tentang hukum pertanahan, mediasi sosial, dan manajemen konflik. Kapasitas ini penting agar petugas dapat menilai situasi lapangan secara profesional dan merespon dengan langkah yang proporsional.

6. Keterlibatan Lembaga Pengawas

Libatkan BPK, Ombudsman, atau lembaga pengawas lokal untuk memastikan prosedur berjalan sesuai aturan. Keterlibatan lembaga pengawas meningkatkan akuntabilitas.

7. Dukungan Politik dan Kebijakan

Dukungan dari pimpinan daerah (bupati/walikota/gubernur) penting untuk memastikan alokasi sumber daya dan stabilitas keputusan. Kebijakan publik yang jelas mengurangi intervensi politik yang merugikan proses.

Koordinasi yang baik membuat tindakan penertiban menjadi lebih efisien dan mengurangi risiko kesalahan prosedural. Sistem koordinatif juga memudahkan penyediaan layanan alternatif bagi masyarakat terdampak, seperti program relokasi dan bantuan sosial.

7. Penyelesaian Sengketa, Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sengketa atas tanah adalah hal yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian yang adil dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) harus dijaga sepanjang proses penertiban.

1. Mekanisme Penyelesaian Administratif

Sediakan jalur keberatan administratif: penguasaan lahan yang dikategorikan sebagai terlantar harus diumumkan dan diberi waktu bagi pihak yang merasa memiliki hak untuk mengajukan bukti. Proses keberatan ini harus memiliki batas waktu dan komisi independen untuk menilai klaim.

2. Mediasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

ADR seperti mediasi atau arbitrase komunitas adalah pilihan awal yang lebih cepat dan murah dibanding pengadilan. Libatkan mediator profesional atau tokoh masyarakat netral untuk mencapai solusi win-win, misalnya kompensasi, tukar guling lahan, atau program reintegrasi.

3. Akses ke Peradilan

Jika mediasi gagal, pihak berhak dapat membawa perkara ke pengadilan perdata. Pemerintah harus mematuhi putusan pengadilan; jika putusan memenangkan klaim pihak ketiga, tindakan penertiban harus dihentikan dan pemerintah meninjau ulang data.

4. Perlindungan Hak Asasi

Ketika penghuni adalah keluarga miskin atau kelompok rentan, pastikan tindakan tidak melanggar hak atas tempat tinggal yang layak. Dinas Sosial harus terlibat untuk menyiapkan program relokasi yang layak, bantuan sementara, dan akses layanan dasar. Penggusuran tanpa solusi relokasi berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM.

5. Keterbukaan dan Dokumentasi sebagai Perlindungan

Dokumentasikan seluruh proses untuk melindungi pemerintah dari tudingan sewenang-wenang. Prosedur yang transparan memangkas ruang klaim terhadap pelaksanaan pemerintah dan memberikan bukti audit bila perlu.

6. Kompensasi dan Ganti Rugi

Jika terdapat aset berharga milik penghuni yang terpaksa dibongkar, sediakan mekanisme kompensasi yang adil bila penyitaan dilakukan berdasarkan hukum. Kompensasi harus dihitung secara objektif dan dicatat dalam dokumen resmi.

7. Peran Lembaga HAM dan LSM

Libatkan lembaga perlindungan HAM atau LSM dalam pengawasan proses, terutama di kasus yang berpotensi sensitif. Kehadiran pihak independen dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses.

Perlindungan hukum dan HAM bukan hal tambahan, melainkan elemen inti penertiban yang berkeadilan. Pemerintah harus membangun prosedur yang menjamin hak pihak terdampak sambil tetap menegakkan fungsi aset negara.

8. Opsi Pemanfaatan Setelah Penertiban: Prioritas dan Mekanisme Pengelolaan

Setelah tanah terlantar berhasil ditertibkan, pertanyaan kritis adalah: bagaimana memanfaatkan aset tersebut agar memberikan manfaat publik maksimal? Pilihan pemanfaatan harus mempertimbangkan kebutuhan publik, perlindungan lingkungan, dan peluang ekonomi.

Opsi pemanfaatan umum:

- Penggunaan untuk fasilitas publik: seperti sekolah, puskesmas, pasar, atau taman kota-memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

- Pelelangan atau Sewa Terbatas: untuk penggunaan komersial yang sesuai zoning; hasil lelang/sewa menjadi sumber PAD. Mekanisme lelang harus transparan dan mengikuti peraturan pengelolaan aset.

- Program Perumahan Terjangkau: untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi kelompok berpenghasilan rendah-dengan skema subsidized housing atau kemitraan dengan pengembang berbasis tanggung jawab sosial.

- Kawasan Konservasi / Ruang Terbuka Hijau: jika lokasi strategis untuk fungsi ekologis, prioritaskan restorasi lingkungan dan pelestarian.

- Kemitraan dengan Komunitas Lokal: misalnya lahan pertanian pekarangan, pusat UMKM, atau kebun komunitas-mendukung ekonomi lokal.

Mekanisme Pengelolaan dan Tata Kelola:

- Perencanaan berbasis data: gunakan analisis kebutuhan wilayah, nilai ekonomi, dan dampak lingkungan untuk menentukan prioritas.

- Model pengelolaan partisipatif: melibatkan komunitas dalam pengelolaan meningkatkan kepemilikan dan mengurangi peluang penyalahgunaan.

- Kontrak pengelolaan yang jelas: bila disewakan, sertakan KPI pelayanan, klausul perlindungan lingkungan, dan mekanisme audit.

- Skema pembagian manfaat: alokasikan sebagian hasil sewa/lelang untuk dana pengembangan lokal atau pemeliharaan fasilitas.

- Mekanisme evaluasi berkala: lakukan review penggunaan tanah setiap 3-5 tahun untuk memastikan tujuan tercapai.

Pertimbangan lingkungan dan sosial:

- Hindari konversi yang meningkatkan risiko banjir atau merusak habitat.

- Pastikan akses publik tidak terhilangkan jika lahan berada di lokasi strategis bagi warga.

- Sertakan program CSR dari mitra swasta untuk memberdayakan masyarakat.

Pemanfaatan yang optimal memerlukan sinergi antara perencanaan teknis, kebijakan publik, dan partisipasi masyarakat. Aset yang dikelola baik tidak hanya menambah PAD, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup dan ketahanan lingkungan.

9. Pendekatan Partisipatif, Mitigasi Sosial dan Rekomendasi Kebijakan

Pendekatan partisipatif meningkatkan legitimasi penertiban dan meminimalkan resistensi. Selain itu, mitigasi sosial harus menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi penertiban.

Pendekatan Partisipatif

- Keterlibatan Awal: ajak masyarakat untuk konsultasi sejak tahap identifikasi. Dengar aspirasi, catat kebutuhan, dan informasikan tahapan penertiban.

- Forum Publik & Dialog: gelar pertemuan untuk transparansi data dan opsi relokasi/perbaikan.

- Perwakilan Komunitas: libatkan pemuka setempat dalam tim koordinasi agar komunikasi lebih efektif.

Mitigasi Sosial Praktis

- Program Relokasi dengan Standar Layak: sediakan hunian pengganti yang memiliki akses pelayanan dasar.

- Komponen Penghidupan: beri pelatihan keterampilan, akses kredit mikro, atau prioritas pekerjaan untuk warga terdampak.

- Kompensasi Non-Finansial: akses layanan kesehatan, pendidikan, atau bantuan alat produksi untuk masyarakat yang kehilangan lahan produktif.

- Mekanisme Pengaduan & Remediasi: layanan pengaduan cepat untuk menanggapi masalah lapangan.

Rekomendasi Kebijakan

- Penyusunan Database Aset Nasional/Daerah: wajibkan pencatatan digital berbasis GIS untuk seluruh tanah negara.

- Peraturan Daerah tentang Tanah Terlantar: definisikan kriteria tanah terlantar, prosedur penertiban, dan mekanisme pemanfaatan.

- Skema Pembiayaan Penertiban: alokasikan dana pemulihan lingkungan dan program relokasi dalam APBD atau gunakan blended finance.

- Standar Prosedur & Capacity Building: SOP lintas OPD dan program pelatihan untuk penegakan, mediasi, dan administrasi aset.

- Integrasi Kebijakan Perumahan: sinkronkan penertiban dengan program perumahan rakyat untuk solusi jangka panjang.

- Transparansi Proses: publikasi data inventaris, daftar prioritas penertiban, dan laporan tindak lanjut secara berkala.

Pendekatan ini memastikan penertiban dilakukan secara manusiawi, legal, dan berkelanjutan. Kebijakan yang memadukan penegakan hukum dan jaring pengaman sosial akan mengurangi resistensi serta mempercepat manfaat publik dari aset yang tertib.

Kesimpulan

Penertiban tanah terlantar milik negara adalah upaya penting untuk mengembalikan fungsi aset publik, meningkatkan pendapatan daerah, dan memperbaiki tata ruang serta kualitas lingkungan. Namun tindakan ini bukan sekadar operasi penumpasan okupasi; ia menuntut rangkaian langkah yang sistematis: definisi dan pemetaan yang jelas, dasar hukum yang kuat, inventarisasi dan verifikasi menyeluruh, prosedur administratif yang adil, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang manusiawi. Keberhasilan penertiban sangat bergantung pada koordinasi lintas instansi, data aset terintegrasi, dan pendekatan yang menyeimbangkan penegakan hukum dengan perlindungan sosial.

Setelah tanah ditertibkan, pemilihan opsi pemanfaatan-mulai dari fasilitas publik, perumahan terjangkau, hingga konservasi-harus didasarkan pada analisis kebutuhan publik, dampak lingkungan, dan potensi ekonomi. Rencana pemanfaatan yang transparan dan partisipatif akan memperkuat legitimasi pemerintah daerah dan memaksimalkan manfaat untuk masyarakat. Selain itu, mitigasi sosial seperti relokasi layak, kompensasi, dan program penghidupan harus disiapkan untuk menghindari pelanggaran hak asasi dan konflik sosial.

Rekomendasi utama meliputi: pembangunan database aset berbasis GIS, penyusunan Perda/Peraturan yang mengatur penertiban tanah terlantar, pelatihan kapasitas aparatur, pembentukan tim koordinasi lintas OPD, serta kebijakan pengelolaan pasca-penertiban yang akuntabel dan partisipatif. Dengan pendekatan hukum yang tegas namun berperikemanusiaan, tanah terlantar milik negara dapat kembali menjadi sumber daya publik yang produktif, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

![]()