Pendahuluan

Tanah negara adalah salah satu aset paling bernilai yang dimiliki oleh Republik Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah terluas kedua di dunia, hampir sebagian besar daratan Indonesia-dari pesisir hingga pegunungan-merupakan tanah negara yang status hukumnya diatur dan dikelola oleh pemerintah. Pengelolaan tanah negara menjadi sangat krusial, mengingat penggunaan dan pemanfaatannya berdampak langsung pada pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Mulai dari pembangunan infrastruktur, penataan ruang kota, pemanfaatan SDA, hingga konservasi lahan, semua memerlukan kepastian hukum atas status tanah.

Artikel ini akan mengulas secara mendalam bagaimana prosedur dan tahapan teknis untuk mengurus tanah negara, mulai dari identifikasi status hingga penerbitan Surat Keputusan (SK) hak atas tanah, serta kendala umum yang sering dihadapi beserta solusinya. Di akhir artikel, akan dibahas pula peran pemangku kepentingan-pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat-dalam mendorong tata kelola tanah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tanah Negara

1.1. Definisi Tanah Negara

Tanah negara merupakan istilah hukum yang digunakan untuk merujuk pada bidang tanah yang tidak berada dalam penguasaan individu atau badan hukum tertentu, dan oleh karena itu menjadi bagian dari aset negara yang dikelola oleh pemerintah. Definisi ini merujuk secara langsung pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang dalam Pasal 2 dan 4 menegaskan bahwa seluruh tanah di wilayah Indonesia berada dalam penguasaan negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi rakyat.

Secara teknis, tanah negara adalah tanah yang belum dilekati hak atas tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan (HGB), hak guna usaha (HGU), hak pakai, hak pengelolaan (HPL), atau bentuk hak lainnya sebagaimana diatur oleh UUPA dan peraturan turunannya. Ini berarti bahwa setiap bidang tanah yang belum pernah didaftarkan atau yang haknya telah hapus karena alasan hukum-misalnya karena telah melewati masa berlaku tanpa diperpanjang, atau karena ditinggalkan oleh pemiliknya-secara otomatis akan berstatus sebagai tanah negara. Tanah ini menjadi objek pengelolaan oleh negara, dan pada waktu tertentu dapat dialokasikan kembali untuk berbagai kepentingan.

Status tanah negara ini sangat penting karena menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam menyusun rencana tata ruang wilayah, program reforma agraria, pembangunan infrastruktur publik, maupun dalam memberikan hak baru kepada warga negara atau badan hukum atas bidang tanah tertentu. Oleh karena itu, pemahaman mengenai definisi dan cakupan tanah negara menjadi langkah awal yang sangat krusial sebelum seseorang atau badan usaha mengajukan permohonan hak atas suatu bidang tanah.

1.2. Ruang Lingkup Pengelolaan Tanah Negara

Pengelolaan tanah negara mencakup serangkaian kegiatan kompleks dan sistematis yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga teknis, sosial, dan hukum. Ruang lingkup pengelolaan tanah negara terdiri dari identifikasi status hukum tanah, pendataan fisik dan yuridis, penilaian potensi lahan, penggunaan atau pemanfaatan sesuai peruntukan ruang, pemeliharaan hak negara atas tanah tersebut, serta proses penyerahan atau pemberian hak atas tanah kepada pihak lain berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan kebijakan publik.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berperan sebagai otoritas utama dalam menetapkan status tanah, melakukan pengukuran dan pemetaan, serta mengeluarkan keputusan peruntukan hak. Sementara itu, pemerintah daerah melalui dinas terkait memiliki kewenangan dalam aspek perencanaan ruang, pengawasan penggunaan tanah di wilayahnya, dan memberikan rekomendasi teknis atas permohonan hak atas tanah negara yang masuk ke BPN.

Selain itu, pengelolaan tanah negara juga mencakup tanggung jawab fiskal seperti pengumpulan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas layanan sertifikasi atau pemberian hak, serta kewajiban hukum untuk memastikan bahwa tanah negara tidak disalahgunakan atau dialihkan secara ilegal. Koordinasi antar sektor menjadi penting, khususnya dalam proyek strategis nasional seperti pembangunan jalan tol, bandara, atau kawasan industri, yang sering membutuhkan pembebasan dan pengurusan tanah negara secara cepat dan legal.

2. Dasar Hukum Pengurusan Tanah Negara

2.1. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960

UUPA No. 5 Tahun 1960 menjadi landasan filosofis, yuridis, dan operasional dalam seluruh pengelolaan pertanahan di Indonesia, termasuk dalam pengurusan tanah negara. UUPA menegaskan bahwa tanah bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan memiliki fungsi sosial, budaya, dan ekologis. Dalam konteks tanah negara, Pasal 2 dan 4 memberikan otoritas kepada negara untuk mengatur peruntukan, penggunaan, serta penguasaan tanah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 7 UUPA menyebut bahwa negara dapat memberikan hak atas tanah negara kepada perseorangan atau badan hukum dengan syarat dan jangka waktu tertentu. Jenis-jenis hak yang dimaksud-seperti HGU, HGB, Hak Pakai, dan sebagainya-diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana.

UUPA juga memuat prinsip penguasaan negara yang bersifat publik, artinya negara bukan pemilik atas tanah, tetapi bertindak sebagai pengatur, pelindung, dan pemberi hak kepada rakyat. Prinsip ini menjadi pembeda utama antara pengelolaan tanah di Indonesia dengan sistem negara-negara liberal yang cenderung mendorong kepemilikan privat tanpa batas.

2.2. Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pendaftaran Tanah

PP No. 24 Tahun 1997, yang merupakan pelaksanaan dari UUPA, mengatur secara rinci mekanisme pendaftaran tanah, baik untuk tanah yang sudah memiliki hak maupun untuk tanah negara yang belum pernah didaftarkan. Prosedur yang diatur meliputi tahapan-tahapan penting seperti pengajuan permohonan hak, pengukuran fisik di lapangan, pengumuman dan masa sanggah, hingga penerbitan sertifikat hak oleh Kantor Pertanahan.

Perubahan dan pembaruan terbaru melalui PP No. 10 Tahun 2021 menyesuaikan proses pendaftaran dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan percepatan pelayanan publik. PP ini mengakomodasi layanan digitalisasi, integrasi dengan sistem informasi geospasial nasional, dan percepatan proses verifikasi yuridis. Dengan landasan ini, pengurusan tanah negara tidak lagi harus menunggu waktu bertahun-tahun, selama dokumen dan persyaratan sudah sesuai dan tidak ada konflik kepemilikan.

2.3. Peraturan Menteri ATR/BPN

Peraturan Menteri ATR/BPN menjadi instrumen teknis operasional di tingkat lapangan. Sebagai contoh, Permen ATR/BPN No. 12 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Pertanahan menetapkan batasan waktu maksimal layanan pengurusan tanah, mulai dari permohonan hak atas tanah hingga terbitnya sertifikat. Ketentuan ini menjadi dasar dalam pengawasan kinerja kantor pertanahan serta acuan bagi masyarakat dalam memantau jalannya permohonan mereka.

Sementara itu, Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2021 mengatur besaran biaya atau tarif layanan pertanahan, termasuk untuk pengurusan hak atas tanah negara. Permen ini memastikan bahwa setiap layanan memiliki harga resmi yang dapat diakses publik, sekaligus mencegah praktik pungli (pungutan liar) yang selama ini menjadi momok dalam layanan agraria.

Regulasi lain, seperti peraturan tentang pemetaan partisipatif, tata cara permohonan Hak Pengelolaan, dan integrasi sistem informasi pertanahan, semuanya menjadi satu kesatuan sistem hukum yang membentuk kerangka kerja legal dalam pengurusan tanah negara secara efisien, akuntabel, dan transparan.

3. Jenis-Jenis Hak yang Dapat Diberikan atas Tanah Negara

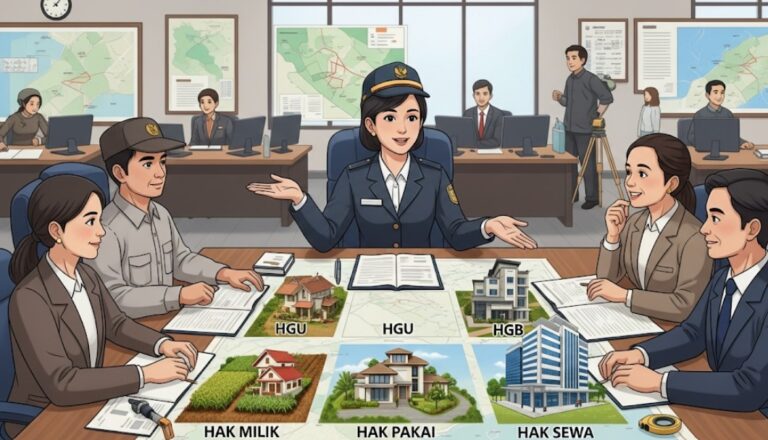

Setelah dipastikan bahwa sebuah bidang tanah merupakan tanah negara, pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan hak atas tanah tersebut kepada perseorangan atau badan hukum tertentu berdasarkan peruntukannya. Berikut adalah jenis-jenis hak utama yang dapat dimohonkan atas tanah negara:

3.1. Hak Guna Usaha (HGU)

HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah negara dalam jangka waktu tertentu guna keperluan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan. Hak ini lazim dimohonkan oleh perusahaan besar maupun kelompok usaha tani yang membutuhkan lahan skala luas, misalnya untuk kebun kelapa sawit, tambak udang, atau peternakan sapi. Jangka waktu HGU maksimal 35 tahun dan dapat diperpanjang hingga 25 tahun, dan dalam kondisi tertentu bisa diperbaharui lagi.

Namun, pengajuan HGU tidak dapat dilakukan sembarangan. Pemohon harus melampirkan rencana usaha, analisis dampak lingkungan (AMDAL), serta komitmen terhadap pelestarian lahan. Jika hak telah berakhir dan tidak diperpanjang, lahan tersebut akan kembali menjadi tanah negara dan dapat diberikan kepada pihak lain.

3.2. Hak Guna Bangunan (HGB)

HGB adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah negara atau tanah milik pihak lain selama jangka waktu tertentu. HGB lazim digunakan dalam pembangunan perumahan, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan kompleks industri. Jangka waktu awal HGB adalah 30 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan selama 20 tahun dan pembaruan hingga 30 tahun berikutnya.

Pemegang HGB memiliki hak untuk memindahtangankan atau mengalihkan hak tersebut, selama tidak melanggar ketentuan tata ruang dan hukum pertanahan lainnya. Dalam pengurusan HGB, pemohon wajib menyampaikan site plan bangunan, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), serta rekomendasi tata ruang dari pemerintah daerah.

3.3. Hak Pakai

Hak Pakai diberikan kepada individu, badan hukum, atau instansi pemerintah untuk menggunakan tanah negara dengan tujuan tertentu tanpa memiliki hak kepemilikan permanen. Biasanya hak ini diberikan untuk keperluan pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, masjid, puskesmas, atau rumah dinas. Hak pakai juga bisa diberikan kepada warga negara asing, organisasi internasional, atau lembaga sosial yang tidak bersifat komersial.

Jangka waktu hak pakai bervariasi, bergantung pada sifat penggunaan dan jenis subjek hukum yang mengajukan. Untuk lembaga pemerintah, hak pakai bisa berlaku selama tanah digunakan untuk tujuan tersebut, sedangkan bagi perorangan atau badan hukum tertentu, jangka waktunya bisa hingga 35 tahun dan diperpanjang maksimal 25 tahun.

3.4. Hak Pengelolaan (HPL)

Hak Pengelolaan adalah bentuk hak yang diberikan khusus kepada instansi pemerintah, BUMN, atau BUMDes untuk mengelola suatu kawasan tertentu. Hak ini tidak memberikan kepemilikan langsung, namun memberikan kewenangan mengatur penggunaan lahan, menyewakan, atau memberikan izin hak pakai kepada pihak ketiga di atas tanah yang dikelolanya.

HPL banyak digunakan dalam kawasan strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pelabuhan, bandara, kawasan pendidikan, dan zona industri. Pemegang HPL wajib membuat rencana pengelolaan, tata guna lahan, dan sistem administrasi pertanahan internal yang sesuai dengan kebijakan nasional.

Catatan penting: Semua hak atas tanah negara memiliki syarat administratif, teknis, dan hukum tertentu yang harus dipenuhi, serta diawasi ketat oleh pemerintah. Pelanggaran atau penyimpangan dalam pemanfaatan hak dapat menyebabkan pencabutan atau pembatalan hak secara sepihak oleh negara.

4. Langkah-Langkah Mengurus Tanah Negara

4.1. Identifikasi dan Verifikasi Status Tanah

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemohon adalah memastikan bahwa tanah yang dimaksud benar-benar berstatus tanah negara, tidak sedang dalam penguasaan hukum oleh pihak lain, dan tidak termasuk dalam kawasan yang dikecualikan seperti kawasan hutan lindung, cagar budaya, atau lahan milik instansi negara tertentu. Proses ini dimulai dengan pengecekan data yuridis dan fisik melalui sistem informasi pertanahan yang dimiliki BPN maupun kunjungan langsung ke Kantor Pertanahan setempat.

Pada tahap ini, dilakukan pencarian peta bidang tanah dan dokumen sertifikat yang telah diterbitkan di wilayah tersebut. Jika bidang tanah tersebut tidak terdaftar dalam buku tanah dan tidak memiliki riwayat hak, maka tanah itu dapat dikategorikan sebagai tanah negara. Untuk memperkuat data tersebut, survei lapangan awal dilakukan oleh petugas BPN untuk memastikan tidak ada penguasaan fisik atau klaim tidak tertulis oleh warga masyarakat. Peninjauan ini juga penting untuk mendeteksi adanya batas-batas alami dan sosial di lapangan, seperti jalan desa, sungai kecil, atau batas tanaman yang kerap menjadi penanda informal.

4.2. Pengajuan Permohonan ke BPN

Setelah status tanah terverifikasi, pemohon dapat mengajukan permohonan secara formal kepada Kantor ATR/BPN setempat. Terdapat dua pilihan cara pengajuan: datang langsung ke loket layanan pertanahan, atau menggunakan layanan daring (online) melalui sistem seperti Sentuh Tanahku atau Loketku yang mulai diadopsi di beberapa kota besar.

Pemohon wajib mengisi formulir permohonan hak atas tanah negara sesuai jenis hak yang diinginkan, seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), atau Hak Pakai. Setelah formulir diisi dan diterima oleh loket, nomor registrasi diberikan sebagai tanda bahwa permohonan telah tercatat dan akan diproses sesuai urutan dan jadwal verifikasi.

Selanjutnya, pemohon harus membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai tarif resmi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri ATR/BPN No. 17/2021. Pembayaran ini biasanya disesuaikan dengan luas bidang tanah dan jenis hak yang dimohon. Bukti pembayaran PNBP akan menjadi bagian dari dokumen wajib dalam berkas permohonan.

4.3. Persiapan Dokumen Administratif

Untuk mendukung permohonan hak atas tanah negara, pemohon harus menyiapkan berkas-berkas administratif sebagai bukti identitas, kelayakan, dan niat penggunaan lahan. Dokumen yang umum diminta antara lain:

- Fotokopi identitas diri: KTP dan NPWP bagi pemohon perorangan; akta pendirian dan legalitas hukum bagi pemohon badan hukum.

- Surat permohonan resmi bermaterai yang menjelaskan jenis hak yang dimohon dan tujuan penggunaannya.

- Rencana penggunaan tanah dalam bentuk proposal atau business plan, lengkap dengan analisis manfaat sosial-ekonomi.

- Surat Keterangan Lokasi (SKL) dari pemerintah desa/kelurahan dan kecamatan yang menyatakan bahwa lahan tersebut berada di wilayah administrasi mereka dan tidak dalam sengketa.

- Bukti pembayaran PNBP dari bank yang ditunjuk.

Petugas loket akan melakukan verifikasi awal atas dokumen tersebut, memastikan kelengkapan dan keabsahan legalitasnya, sebelum mengarahkan ke tahap survei dan pengukuran.

4.4. Proses Survei dan Pengukuran

Proses ini menjadi titik kritis dalam pengurusan tanah negara karena hasil survei menjadi dasar teknis untuk pembuatan peta bidang dan penghitungan luas tanah. Petugas BPN, khususnya tim survei, akan menggunakan alat ukur modern seperti GNSS (Global Navigation Satellite System), Total Station, atau drone UAV untuk meningkatkan akurasi hasil pengukuran, terutama di daerah dengan kontur kompleks.

- Penentuan titik koordinat dilakukan dengan referensi pada peta dasar dan sistem GDM 2020 yang berlaku nasional.

- Pengukuran detail atau ground survey mencakup identifikasi batas alamiah dan sosial di lapangan, pemasangan patok permanen, serta pengumpulan data elevasi.

- Hasilnya akan dimasukkan ke dalam peta bidang digital menggunakan perangkat lunak GIS yang terhubung dengan SIGA (Sistem Informasi Geografis Agraria) milik BPN.

Seluruh data ini akan digunakan sebagai dokumen pembanding dalam proses verifikasi dan validasi.

4.5. Tahap Verifikasi dan Validasi

Setelah hasil survei dan dokumen administratif lengkap, tim verifikasi internal BPN akan mengadakan rapat untuk mengecek keabsahan semua elemen: identitas pemohon, status tanah, akurasi peta, serta rencana penggunaan lahan. Proses ini tidak hanya administratif, tetapi juga substantif-yaitu mengkaji apakah rencana penggunaan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) atau tidak.

Jika dokumen dianggap layak, maka dimulailah Masa Tanggung Jawab (MTJ) selama 30 hari. Dalam periode ini, BPN akan mengumumkan permohonan melalui media cetak lokal atau papan pengumuman kantor desa, agar publik memiliki waktu untuk menyampaikan sanggahan atau klaim.

Apabila terdapat keberatan dari pihak lain, BPN wajib memfasilitasi mediasi untuk menyelesaikan konflik secara musyawarah. Bila tidak tercapai, sengketa dapat dibawa ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), dan proses administrasi ditunda sampai putusan hukum inkrah keluar.

4.6. Penerbitan SK dan Sertifikat Hak

Apabila tidak terdapat konflik hukum atau keberatan yang sah, Kepala Kantor Pertanahan setempat akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pemberian Hak kepada pemohon. SK ini mencantumkan luas, lokasi, jenis hak, dan jangka waktu hak atas bidang tanah negara tersebut.

SK kemudian dicatat dalam Buku Tanah dan sistem SIGA, menjadi dasar legal untuk pembuatan dan penerbitan sertifikat hak. Sertifikat yang dihasilkan adalah dokumen sah dan diakui hukum, berfungsi sebagai bukti kepemilikan atau penguasaan resmi atas tanah tersebut.

Sertifikat dapat diambil langsung oleh pemohon di Kantor Pertanahan atau dikirim melalui pos, tergantung pilihan layanan saat registrasi.

5. Potensi Kendala dan Solusinya

5.1. Kendala Administratif

Masalah yang paling sering ditemui adalah tumpang tindih kewenangan antarinstansi, birokrasi yang berbelit, dan keberadaan pungutan liar (pungli) yang mengganggu kelancaran proses. Banyak pemohon mengeluhkan waktu proses yang tidak pasti dan perlakuan tidak adil antara pemohon individu dan korporasi besar.

Solusi: Pemerintah dapat mengatasi hal ini dengan implementasi sistem layanan satu pintu (single-window service) yang mengintegrasikan BPN, Dinas Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi lain dalam satu sistem. Selain itu, penggunaan tanda tangan digital (digital signature) untuk verifikasi dokumen juga dapat mempercepat proses dan mencegah praktik suap.

5.2. Kendala Teknis

Kantor pertanahan di daerah 3T seringkali tidak memiliki jumlah surveyor memadai atau alat pengukuran canggih. Ini menyebabkan antrean panjang, kualitas data yang buruk, atau keterlambatan dalam pembuatan peta.

Solusi: Kementerian ATR/BPN perlu menyediakan program pelatihan teknis berbasis teknologi GNSS dan UAV (drone) secara berkala. Pengadaan alat bisa dilakukan melalui skema leasing nasional agar semua kantor BPN memiliki akses ke teknologi terbaru tanpa perlu membeli secara langsung.

5.3. Kendala Sosial

Sengketa antara masyarakat adat dengan pemerintah atau perusahaan merupakan kendala serius. Konflik ini umumnya disebabkan oleh tidak diakuinya peta partisipatif yang dibuat oleh masyarakat setempat.

Solusi: Pemerintah perlu memfasilitasi proses pemetaan partisipatif dengan melibatkan warga lokal, tokoh adat, dan LSM pendamping. Selain itu, penerbitan Peraturan Daerah (Perda) yang mengakui tanah ulayat atau adat menjadi penting sebelum pemberian hak komersial atas tanah negara dilakukan.

6. Peran Pemangku Kepentingan

6.1. Pemerintah Pusat

Kementerian ATR/BPN berperan sebagai pengatur utama kebijakan, regulasi teknis, serta pelaksana langsung proses sertifikasi tanah negara. Mereka bertanggung jawab dalam monitoring dan evaluasi nasional, termasuk penerapan inovasi teknologi pertanahan dan penguatan kapasitas SDM.

Sementara itu, Kementerian Keuangan memiliki peran dalam menyediakan anggaran, merancang skema pembiayaan yang inklusif, serta memberikan subsidi biaya PNBP untuk kelompok masyarakat kurang mampu.

6.2. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki otoritas dalam menyusun dan menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi dasar peruntukan tanah. Tanpa dokumen RTRW yang jelas, BPN tidak dapat menerbitkan hak atas tanah negara karena bisa melanggar ketentuan zonasi.

Dinas-dinas terkait, seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dapat memberikan pendampingan administratif, penyuluhan, dan pelatihan penggunaan aplikasi pertanahan digital kepada warga, khususnya di desa-desa.

6.3. Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Masyarakat memegang peran penting sebagai pengawal sosial dalam proses pengurusan tanah negara. Keterlibatan aktif masyarakat mencegah penyalahgunaan wewenang dan memperkuat validitas sosial dari pemberian hak atas tanah.

LSM Agraria dapat menjadi mitra penting dalam mediasi konflik, pendampingan hukum, dan pemetaan partisipatif. Komunitas adat juga dapat menyusun dokumen legal dan peta batas wilayah adat sebagai dasar pengakuan resmi dari negara.

Kesimpulan

Proses pengurusan tanah negara di Indonesia merupakan sebuah rangkaian administratif dan teknis yang kompleks, melibatkan berbagai tahapan mulai dari identifikasi status hukum tanah, penyusunan dokumen, survei dan pengukuran, hingga penerbitan surat keputusan dan sertifikat hak. Setiap tahap memerlukan perhatian khusus karena tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sosial, hukum, dan tata ruang.

Pada dasarnya, tanah negara adalah aset publik yang harus dikelola dengan prinsip transparansi, keadilan, dan keberlanjutan. Namun dalam praktiknya, pengurusan hak atas tanah negara sering kali menghadapi kendala-kendala yang berlapis. Masalah klasik seperti tumpang tindih klaim, birokrasi lambat, minimnya infrastruktur teknologi, hingga rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum menyebabkan proses menjadi tidak efisien dan rentan terhadap sengketa.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk membenahi sistem pertanahan. Dari sisi kebijakan, reformasi regulasi agraria yang menyesuaikan dengan dinamika sosial, hak adat, serta perkembangan teknologi menjadi mutlak diperlukan. Regulasi yang responsif dan operasional dapat menghilangkan kerancuan kewenangan antarinstansi serta mempercepat pelayanan publik.

Dari sisi teknis, digitalisasi proses melalui aplikasi pertanahan berbasis web dan mobile, penggunaan teknologi seperti drone, LiDAR, dan GNSS dalam pengukuran, serta adopsi sistem informasi geografis seperti SIGA, akan meningkatkan efisiensi sekaligus akurasi pengelolaan data bidang tanah. Teknologi blockchain bahkan memiliki potensi besar untuk menjamin keabsahan data dan mencegah manipulasi sertifikat di masa depan.

Namun, keberhasilan implementasi sistem modern ini sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung di lapangan. Karena itu, peningkatan kapasitas SDM pertanahan melalui pelatihan berkala, penyediaan peralatan modern, dan distribusi teknologi secara merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah 3T, harus menjadi prioritas pembangunan nasional.

Lebih dari itu, dimensi sosial dalam pengurusan tanah negara tidak boleh diabaikan. Masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan, petani kecil, dan komunitas adat, harus diberi ruang partisipasi yang nyata dalam seluruh proses, mulai dari pemetaan hingga evaluasi penggunaan lahan. Penerapan prinsip pemetaan partisipatif dan pengakuan hak ulayat menjadi kunci untuk menghindari konflik dan memperkuat legitimasi negara dalam pengelolaan tanah.

Kolaborasi lintas sektor juga memegang peranan penting. Pemerintah pusat sebagai regulator, pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan lokal, masyarakat sebagai pemilik kepentingan langsung, dan LSM sebagai pendamping yang independen harus bersinergi dalam sebuah kerangka kerja yang saling memperkuat. Dengan demikian, pengelolaan tanah negara bukan hanya menjadi urusan administrasi semata, tetapi menjadi instrumen keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

Jika semua aktor bekerja dalam visi yang sama-yaitu mewujudkan pengurusan tanah negara yang cepat, adil, partisipatif, dan berbasis teknologi-maka sertifikasi tanah negara bukan hanya akan memperjelas status lahan, tetapi juga membuka jalan bagi inklusi ekonomi, efisiensi birokrasi, dan transformasi tata kelola agraria Indonesia ke arah yang lebih baik. Tanah bukan sekadar benda mati, melainkan sumber kehidupan, dan oleh karena itu, pengelolaannya harus dikerjakan dengan niat tulus untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

![]()